くもん学習者にとっては待ち遠しい5~6月の表彰式。わが子たちは去年に引き続き高進度学習者賞のオブジェを受賞できました。

娘のおりんガールにおいては、先行していた国語でJフレンズに到達&中学過程の認定試験も合格しました。

くもんではもうやり切った感があるし、他の教材に時間を使いたいと思うようになったので、くもん卒業を決めました!

いまはくもんの他に塾にも通っているので、そろそろくもんは卒業!ということで、学力の成長記録を整理し、くもんの成果を振り返ってみました。

結果をみると娘の進度は優れている部類で、ここまでたどり着けた要因はまちがいなく娘自身の「執念」です。これは一種の才能で、特別なように思われるかもしれませんが、IQやテクニックではなく『気持ちの強さ』なので、だれでも身につけるチャンスがあるものです。

「執念があればどうなる?」「過去3年のオブジェってどんなんだっけ?」「くもんの卒業のタイミングは?」

ぜひ最後まで見ていってください。

高進度学習者賞2023年のオブジェたち紹介

2023年は上の写真のように、海をモチーフにしたオブジェです。過去のオブジェは下の写真のものたちでした。

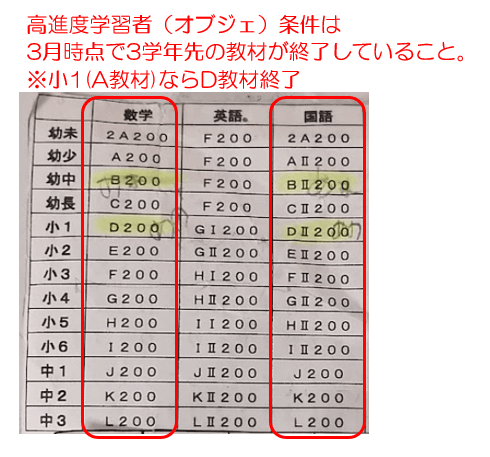

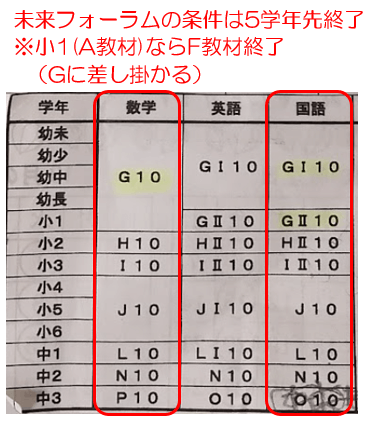

オブジェ受賞資格をおさらい

算数・国語は3学年先を終了です。教材が進みやすい英語は+αの進度が必要です。未来フォーラムへの条件は下表となります。

Jフレンズ到達までの過程について

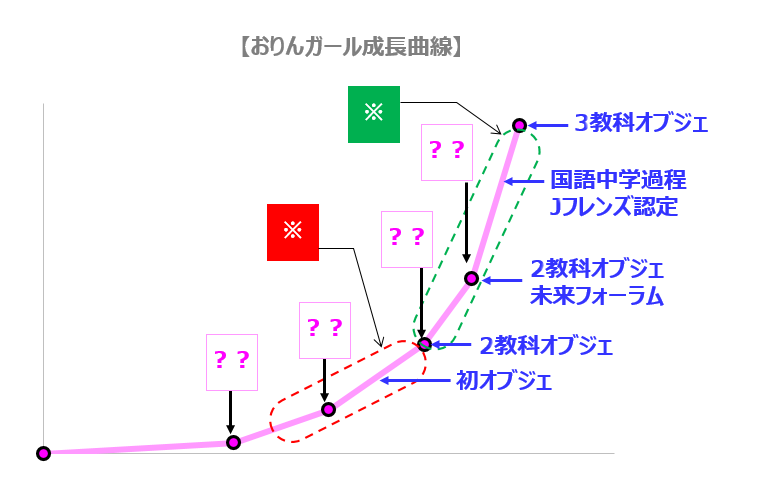

娘のくもん進度を振り返ります。

国語{オブジェ(緑系)4個、Jフレンズ認定、中学過程合格証}、算数のオブジェ(青系)3個、英語のオブジェ1個、5年継続トロフィー をもらっています。

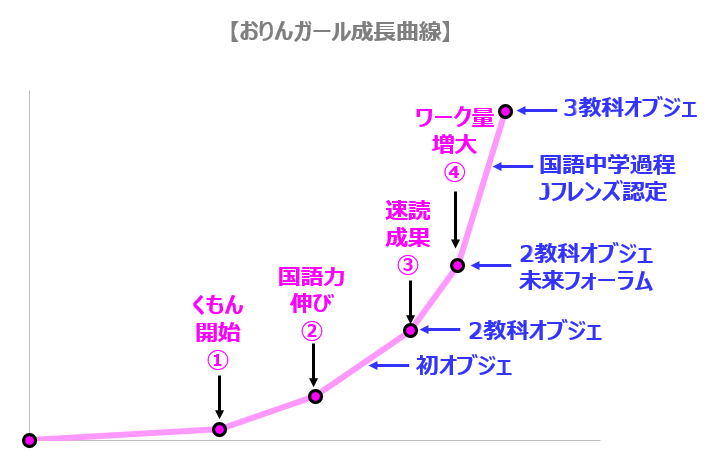

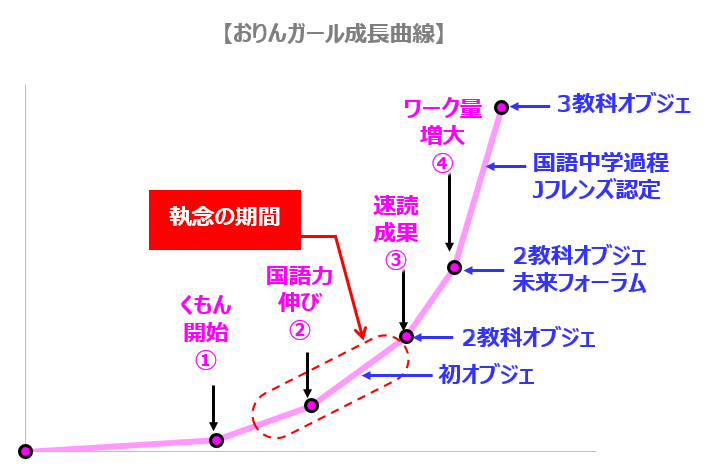

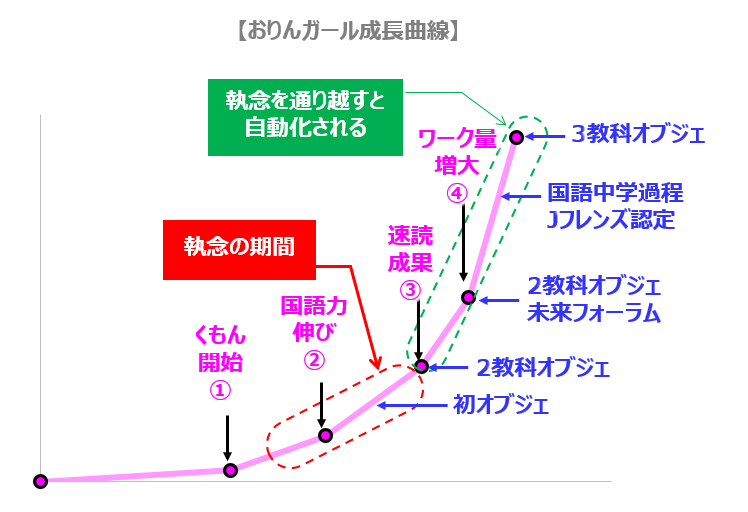

Jフレンズ到達までの成長曲線

先ほどの成長曲線を見やすくしました。あくまで縦軸は賞などをとれたり、親の主観の値で絶対値ではありません

成長のきっかけとなったポイントがいくつかあります。

- くもんを始めた

- 国語力がついた

- 速読がいきてきた

- 学習容量が増えた

学力が伸びたターニングポイントとは

大きく分けて4つあります。

学力が伸びたターニングポイント①:くもんを始めたこと

まずは始めることが大事です

娘も息子も4歳になる年からくもんを始めました。合うか合わないかは最低でも2年は様子をみたいところです。(下のリンク記事が参考になります。)

くもんを4歳から学習開始した結果と向き不向き

くもんを4歳から学習開始した結果と向き不向き

学力が伸びたターニングポイント②:国語力がついたこと

差がつくのは国語力です(実感)

算数にしても英語にしても問題文や相手の伝えたいことを正しく理解する力がないと正解には近づきません。本を読むことで語彙力・共感力・想像力がつきます。

娘は小さいころから本を読む習慣をつけてきて、いまでも市の図書館でたくさんの本を借りて読み漁っています。お世話になったのは「ミルキー杉山」ですね。(よかったら下のリンク記事も参照ください。)

小学校のお子様向け!ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズの紹介

小学校のお子様向け!ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズの紹介

小学校のお子様向け!ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズの紹介

自分から本を読まないお子さまには、読み聞かせをしてあげるとよいです。(というかそれしか本を身近に感じてもらう方法がない)

ちなみにぼくは本が苦手だったけど、ママに図書館で借りた本を読みまくってもらって好きになりました。いまでは週に3~5冊を自分で読んでます。

学力が伸びたターニングポイント③:速読がいきてきた

通っていた英語教室のオプションで受講していた「速読」も効いたと感じています。国語力=理解力アップにくわえ、速読で読み込む速さがアップすることで見直す時間の余裕ができますし、この後に述べる学習容量を増やすのにも役立ちます。

速読も最低1年は続けないと効果を実感できないです。また、速読だけの受講では月に7,000円くらいの月謝がかかります。もし習いごとの教室が、オプションとして安めで速読を取り入れているのであれば、ぜひ受講してみてください。

わたしは2年ほどオプション料金(1,500円くらい?)で速読をすることができたのでラッキーでした。

学力が伸びたターニングポイント④:学習容量が増えた

①のくもんで、「作業(苦痛)に対する耐性」をみにつけ、②と③で多くの問題をすばやく答えれるようになると、学習容量がふえていきます。

ここまでくれば吸収する土台ができているので、あとはさまざまな問題をやっていくだけ。昨年度は進度は遅くなりますが、くもんは2教科から1教科に減らして月ごとに教科をかえました。そして学習塾で違った問題に触れるようにしていきました。

最終的にこの曲線に至りました。

次に執念について解説します。

最後は執念がものをいう

娘は最初から出来がよかった訳ではありませんでした。下のリンク記事のようにいろいろな工夫を考えてきました。

こどもの学習(くもん)で工夫した4つの事

こどもの学習(くもん)で工夫した4つの事  【くもんのタブレット学習化】スマイルゼミのタブレットを有効活用

【くもんのタブレット学習化】スマイルゼミのタブレットを有効活用  学習効率アップ!リビング学習にはカウンターテーブルを!!机といすを設置するDIY

学習効率アップ!リビング学習にはカウンターテーブルを!!机といすを設置するDIY

しかし、同じような環境下にいる息子(おりんボーイ)が娘と比較して緩やかな成長曲線なのに娘が伸びている理由は、結局は本人の執念でした。

苦戦しやすい{くり上がり・くり下がり}も{かけ算・わり算}も決して順調にいった訳ではなく、「なんでわからないの?」「なんで前にやったこと忘れてるの?」「いやなら辞めなさい」と言ってしまうこともしばしばありました。

それでも、将来は先生になりたいとか本の勉強をしたいとか漠然とした夢にむかい、毎日毎日コツコツ、怒られてもわからなくても、インフルエンザやコロナ疾患のとき以外は必ず規定枚数をやり遂げていました。親としてその執念には感服していました。

執念の期間を通り越すと「旅行にいってもくもんをしないと気持ち悪い」くらい習慣付いていて(自動化されている)、尊敬するレベルに到しています。

くもんが作業だと感じたら卒業のタイミング

娘はいまは、〇〇大学で□□を学んでみたいとか、漠然とした夢から具体的な目標に変わるにつれ、自分のやるべきことを理解しています。

その中で、もはや作業になっているくもんよりも、塾でもらう宿題の量を増やしていろいろな問題をやっていきたいと思うようになります。

くもんは作業だと感じるタイミング

=卒業するタイミング

娘は「くもんが作業になっている」と思ったときにはJフレンズに手が届きそうでしたし、区切りとしてそこまでやる。ということで卒業は遅くなりました。タイミングとしてはもう少し早くてもよかったと感じています。

(本編は以上です)

まとめ

この記事では、くもんの最新の高進度学習者賞オブジェ・過去3年分のオブジェを紹介してきましたが、参考になったでしょうか?

娘のくもんを通じての成長を見える化してみましたが、急激な曲線を描くには「執念」がものを言うという結論です。毎日コツコツ積み重ねれる「執念」があれば、必ず実を結ぶでしょう。

満身創痍の状態から回復することで強くなるサイヤ人のように、逆境やしんどい時にこそ毎日かかさず最後までやりきる。そのことが強さと自分への自信を与え、できることが増えていき、傾きが急になっていくということですね。

「執念」には目標が必要

将来何になりたいか、どんな人生にしたいかをイメージできるかがスタートだと思います。幼いお子さまが将来の目標を見つけるのは難しいですが、やみくもに学習しても伸びが急になることはないのかなと感じます。

わが家は子供たちが小さい時から大学と関わる機会があり、自分の将来のビジョンを想像しやすい環境にはありました。大学の学園祭に行ってみるとか、催し物があれば見学してみるとか、お子さまに目標をもってもらうきっかけ作りをするのもよいと思います。

この記事で紹介した関連記事

小学校のお子様向け!ミルキー杉山のあなたも名探偵シリーズの紹介

【くもんのタブレット学習化】スマイルゼミのタブレットを有効活用

学習効率アップ!リビング学習にはカウンターテーブルを!!机といすを設置するDIY

最後まで見ていただき、ありがとうございました。

広告

広告 | 広告 |